Sponsored Reviewこのレビューは、HiFiGo 様より試供品を提供いただいてのレビューですが、製品の評価は個人的に率直な感想を記載しています。

尚、商品の購入先リンクには各販売元が提供するアフィリエイト型収益化プログラムを利用している場合があります。

中国の神話をモチーフにした、美しく多彩な製品をリリースしている、Kinera のサブブランド「Celest」から、「Relentess “精卫/精衛”」という機種が登場しました。

MSRP(メーカー希望小売価格)は、$169.99 USD。USDベースでは、Under 200 USDクラス。日本国内価格は ¥27,822円(税込)で、U3万円クラスとなり、おおよそエントリークラスからミドルクラスの間のポジションになります。発売日時 2024年5月13日(月) 11:00AM JST

このクラスの代表的な機種としては、Moondrop KATO ($189.99)、QoA Adonis ($180)、TANCHJIM Kara ($179)、FiiO FH3 ($149.99), AFUL MagicOne ($139.99)、Celest PhoenixCall ($129.99) などなど、実力派の人気機種が群雄割拠とする価格帯です。

しかし昨今のIEM/イヤホンは単純に「価格」と「音質・品質・付属品の充実度・使いやすさ等」が比例しているわけでもなく、機種それぞれの開発/チューニングコンセプト、個々人の音楽ジャンル嗜好やライフスタイル、価値観などをもとにした総合的な判断が必要になってきており、製品を開発するメーカー側もそうしたユーザー在住国の音楽音質の傾向や好みの多様性に合わせて多様化してきているのが伺えます。

そして、「Celest Relentless “精卫/精衛”」は、そのサウンドキャラクターから、確実にグローバル音楽市場を強く意識した、あらゆるジャンルの音源を鳴らし切るタイプの機種であることが伺えます。

AliExpress の HiFiGo 公式ストアや HiFiGo 直では、基本的に USD ベースの価格設定のため、為替相場によっては、Amazon Japan よりも安くなることも高くなることもある他、各ストアのセール時期には日本のストアでは考えられないほど値引きされたりクーポンが使える場合があります。

特に AliExpress は最近は頻繁にセールを行なっており、「世界最大規模のグローバルストア」ということもあるためか、たとえ円安であっても、ストア独自クーポンだけでなく、AliExpress 内全てで使えるクーポン+コインなどを含めた総合値引率が異様に大きく、円高時よりも安価というかなりお得に購入できることがよくあります。先日も、とあるオーディオ製品を日本の中古価格よりも大幅に安く手に入れることができました。

開発設計コンセプト:中国の古代伝説「精卫填海」

Image credit: Celest 凤鸣天音

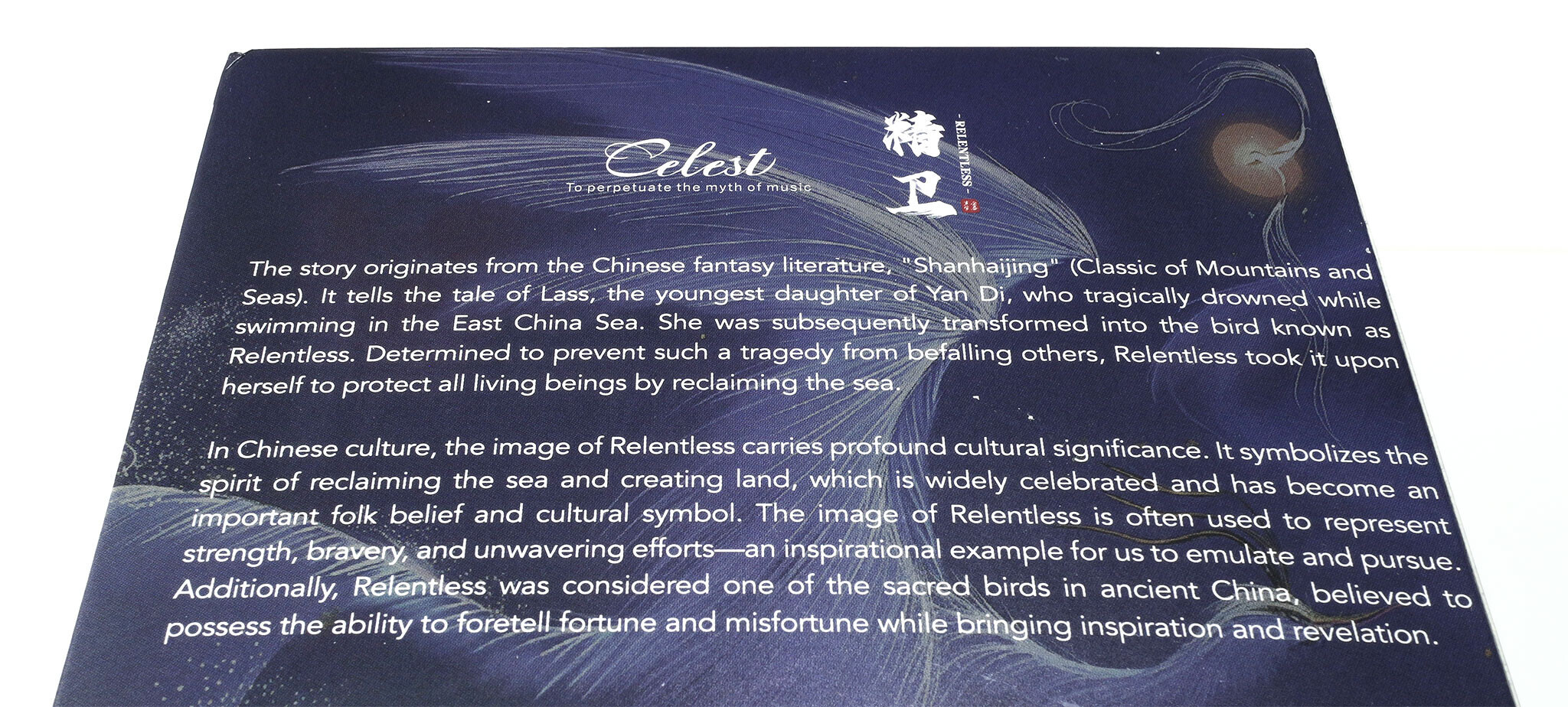

“Relentless” という英語名は、直訳すると「容赦ない, 無慈悲な」という意味がありますが、Celest (中国名 : 凤鸣天音) のブランドコンセプトとして、中国の古代神話や伝説の中の題材をモチーフに機種名や音の傾向に反映させるというものがあり、この機種の “Relentless” も、以前レビューした Celest PhoenixCall “百鸟归巢” と同様に、紀元前4世紀〜3世紀頃の古代中国で書かれたとされる地理古代書『山海経』の中の物語「精卫填海 (精衛填海)」にちなんでつけられているようです。

Celest Relentless のパッケージの裏側および、付属の説明書には、このような解説が書かれています。

中文版 参考訳:

精卫 (精衛) は中国の古代書『山海経・北山経』に「炎帝の末娘、名は女娃、女娃は東海 (東シナ海) で泳ぎ、溺れて帰らないので、精衛 “Relentless” として、常に西山の木石を銜え、東海に堙する」と記されています。

精衛 "Relentless" はもともと炎帝の末娘で、名前は女娃。東海 (東シナ海) で遊んでいる時に溺れて死んだので、精衛鳥 "Relentless" に化け、自分と他の生き物が再びこのような悲劇に遭うのを防ぐため、精衛 “Relentless” は海を埋め立てて皆を守ることにしたのです。中国文化では、精衛 “Relentless” のイメージに深い文化的意味が与えられている。それを代表する海を埋め立てて陸を作る精神は、広く伝わり、重要な民間信仰と文化記号になりました。精衛 “Relentless” のイメージは、強さ、勇敢さ、絶え間ない精神を象徴するためによく使われ、私たちが学び、追求する価値のある精神的な模範です。同時に、精衛 “Relentless” は古代中国でも神鳥の一つとみなされ、吉凶を予兆し、インスピレーションと啓示をもたらす存在と考えられています。

実際に「Celest Relentless “精卫”」を聴いてみると、「Celest PhoenixCall」 などと比べても、「力強いサウンド」が特徴的で、かつ超低音域から超高音域まで非常に広い周波数レンジを鳴らし切る設計およびチューニングになっており、こうした 精卫 “Relentless” の「強さ、勇敢さ、絶え間ない精神」などからインスピレーションを受けて、「Celest Relentless “精卫”」 が開発設計されたのでは?と想像されます。

ちなみに「精卫填海」の物語は、中国では絵本や教材が多くあり、子供向けの寓話としても広く知られているようです。

構成・設計

ドライバー構成

Image credit: Celest 凤鸣天音

Celest Relentless では、Celest 独自の SPD ドライバーは使用せず、

- ⌀8mmダイナミック型ドライバ × 1 (Celest カスタム)

- 中音域用 BAドライバー ×2 (Celest カスタム 29689)

- 高音域用 BAドライバー ×4 (Celest & Kinera カスタム 10012)

というオーソドックスな 3-Way ドライバー/クロスオーバー構成ですが、シェルは定番の HeyGears 社の光造形型 3Dプリンターによる成形で、音導管を含めた音響設計がシェル設計と同時にされていそうです。

また、中音域に2基、高音域に4基のBAドライバーを採用することで、ドライバー1基あたりの出力を抑え、BAドライバーの出力によって大きくなる歪みを極力低減した設計になっているようで、基本的なセオリーに忠実に立ち帰った設計となっていそうです。

▲下から光を当ててシェルを透過させて撮った写真

世界の多くのユーザーの声を反映して突き詰めたチューニング

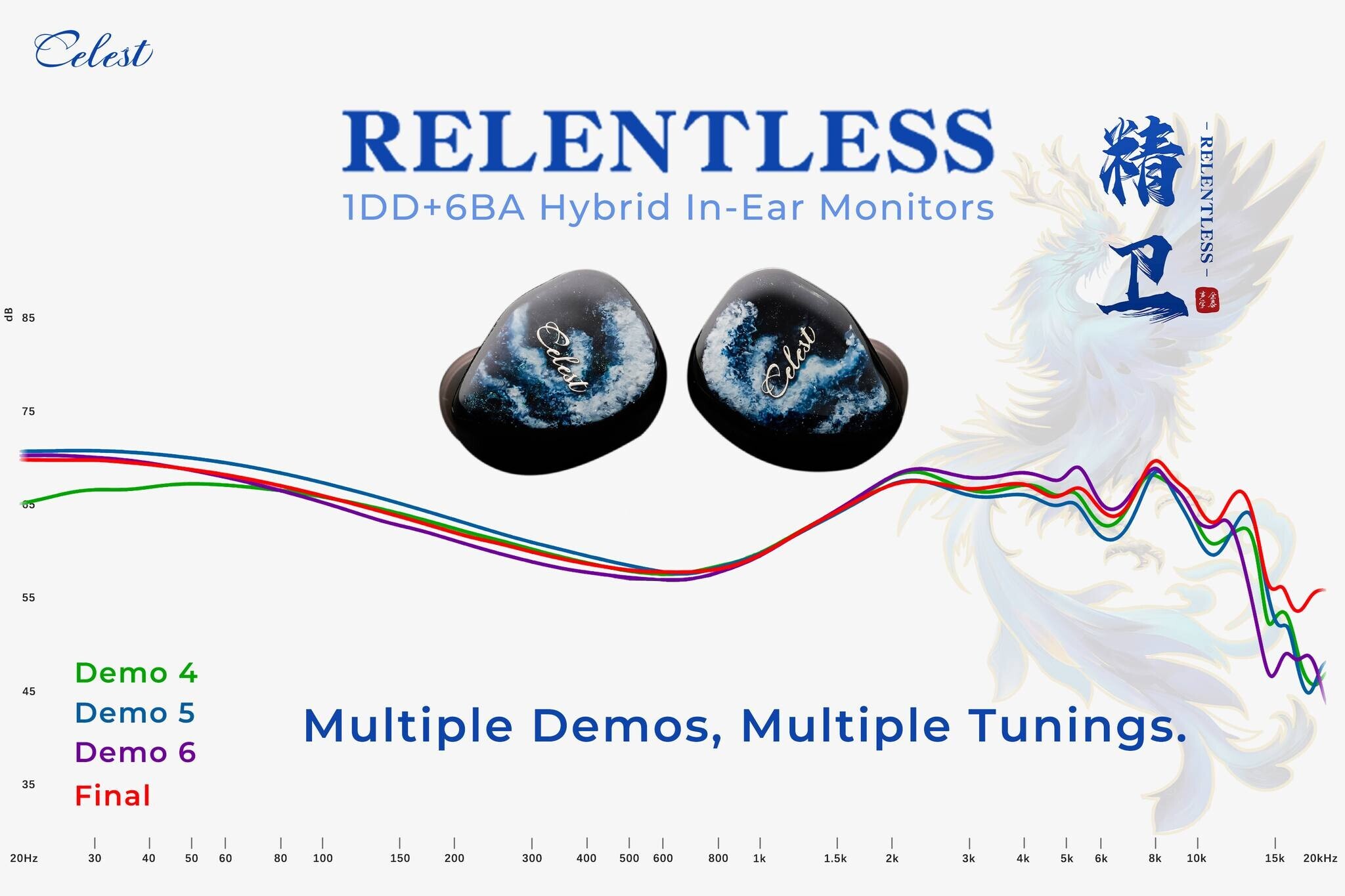

Image credit: Celest 凤鸣天音

さらに、Celest Relentless のチューニングには、CanJam 等の中国内外の展示会でのユーザーからのフィードバックを幾度も受けながら改良するという、地道な作業を繰り返し、発売日を予定よりも遅らせてでも多くのグローバルユーザーにとって最高のものを目指すという姿勢で開発が進められていたようで、Celest としての勝負をかけるブランドマーケティングとエンジニアの使命感を強く感じずにいられません。

個人的に周波数特性で特筆すべき点としては、サブベース域が 30Hz 以下から 20Hz まで下がらずにそのまま伸びているのが非常に高評価です。最近は IEM を選ぶ際はまずこのサブベース域の特性を重点的にチェックしており、20Hz に向けて音圧が低下している機種のレビューはお断りしているほどです。実際、自分がよく聴く音楽は、この特性でないとサブベース域の表現が聴こえないことが多いのです。

昨今の世界の Electronic Pop や EDM などでは、日本ではむしろカットされるような超低音域 (サブベース) をいかにうまく使いこなすか?が非常に重要で、ハイエンド Hi-Fi オーディオ業界でも、今やデモ曲はEDMが中心で、人間の可聴下限に迫るサブベースをいかに正確に再現するか?が重要なテーマの一つにもなっているようです。日本以外では。

そして、付属する解説書で感心したのが、日本のポータブルオーディオ界隈ではほとんど使われず、主に据え置き Hi-Fi オーディオ界隈で昔から使われる、音の「ピラミッドバランス」を意識してチューニングされていると明言されている点。

Celest Relentless チューニングコンセプト

添付解説書 参考訳:

Celest Relentless の音響は優れた低域レスポンスを実現し、力強く豊かな音色を奏でます。低音域の音質はスピードと正確な反発が特徴で、コンパクトで弾力ある体験を提供します。

中音域では、ボーカルがクリアで透明感があり、強い分離感があります。 男声も女声も、柔らかく、暖かく、エレガントで繊細なタッチで表現され、音楽の感情や複雑なディテールを正確に表現することができます。

高音域は滑らかで、突き抜けるような繊細さがあり、音楽の豊かさや個性を損なうことなく、奥行きと立体感を与えます。 これにより、リスナーは音楽の質感やニュアンスを充分に味わうことができます。

全体として、3つの周波数帯域は「ピラミッド型の分布」で適切にバランスがとれており、温かく魅力的な空気感の標準的な音場空間を作り出します。

同じオーディオ界隈でも、ポータブルオーディオ界隈では「ピラミッドバランス」という表現をあまり聞かないな。

— Azalush “森あざらし” (@align_centre) February 18, 2021

もとは音源の音のバランスを表すもので、据置オーディオではよく聞く便利な表現だけど、ポータブルオーディオ界隈で近い表現では「ドンシャリ」の「シャリ」抑えた感じか? https://t.co/ieIAne6dlK pic.twitter.com/6Zeu59OFsj

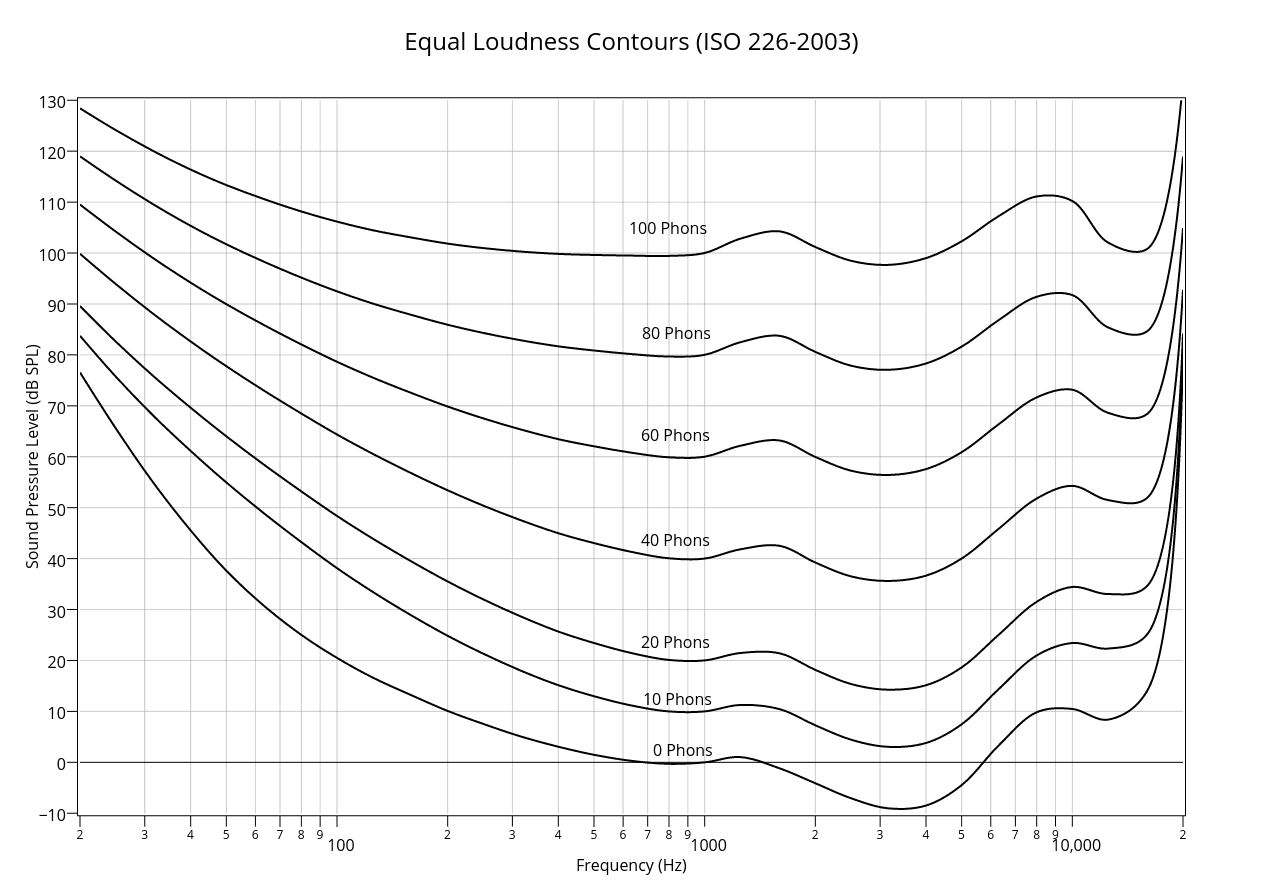

「ピラミッドバランス」という用語は、主にオーケストラの各楽器の音量をもとにしている面がありますが、実は人間の聴覚の周波数ごとの感度特性が「ピラミッドバランス」のベースになっているとも言えます。

例えば、騒音レベルの指標に使われる人間の聴覚の周波数ごとの感度特性「等ラウドネス曲線」を見ると、感覚的に「ピラミッド型の分布」と表現されるのが一目瞭然です。

バイオリンやフルートなどの高音域の楽器と、コントラバスやホルンなどの低音域の楽器とでは、耳で同じ音量に聴こえる「音圧(SPL)」がまさにピラミッドの頂点と底辺の面積に例えられるほどに差があることがわかると思います。

そして、周波数バランスよくレコーディング/ミキシングされた音楽をスペアナ(FFT)で眺めていると、おおよそ自ずとこの周波数分布に沿っています。

「精衛填海」をイメージした美しい手描きのデザインフェイスプレート

Celest Relentless “精卫/精衛” のデザインは、まさに海のような非常に深みのある黒にも近い青っぽい色の中に、白い波のような模様が一つ一つ手で描かれており、光の加減で非常に細かな碧いグリッターがキラキラと光る、という凝ったものになっています。

少し上の Celest 公式の画像中のフェイスプレートと比べても、模様が若干異なるのがわかると思います。1個体ごとに世界で一つだけのオリジナルデザインになっています。

添付解説書 参考訳:

“Relentless” のフェイスプレートは、手描きによる筆で描いた深い墨緑を基調とし、「精衛 “Relentless”」のイメージ沿った純粋で重厚な芸術性を与えています。フェイスプレートに描かれた繊細な模様は「精衛鳥 “Relentless Bird”」の羽と東海(東シナ海)の波を表現しており、「精衛填海 “Relentless”」の本質である「忍耐力」や「粘り強く勇敢な精神」を象徴しています。

軽量で耐久性のあるレジン樹脂素材をシェルボディに採用したことで、質感が強調されるだけでなく、独創的なデザインの可能性が広がり、伝統文化と現代技術の融合が表現されています。

Celest Relentless の基本スペック

| 感度 | 105dB |

| 周波数レンジ | 20Hz-20kHz |

| インピーダンス | 27Ω |

| プラグ | 3.5mm + 4.4mm 金メッキ純銅 |

| ケーブル長 | 1.2m |

| ケーブル素材 | 銀メッキ5N銅線 |

| ケーブル構成 | 0.06mm 48線 (⌀1mm) × 8芯線 |

| ケーブルコネクタ | 0.78mm 2pin |

Celest Relentless も、最近のドングルDAC等を意識した設計のためか、比較的どんな環境でも鳴らしやすくなっていますが、もちろん、電源系やアンプ回路が強力な機種では、より一層その恩恵を受けられる印象です。

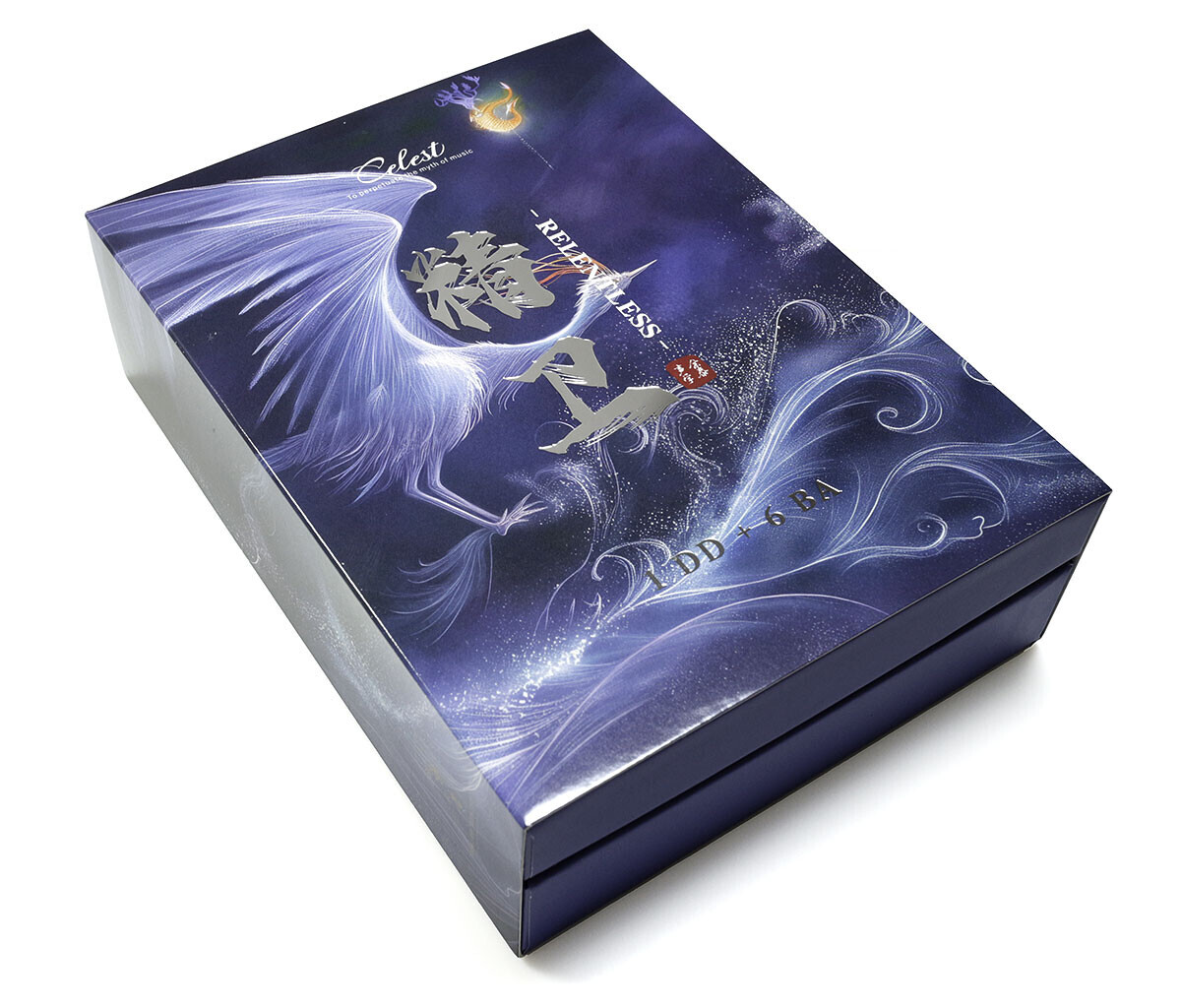

パッケージと内容・付属品

Celest Relentless のパッケージは、他の Celest 製品と同様に、緻密に描かれた美しいイラストに、箔押し印刷の「精卫」の文字のスリーブがついています。裏側には、先に紹介した「Relentless “精卫”」の背景ストーリーの解説、主な仕様、内容・アクセサリー一覧などが記載されています。

また、側面には Celest 純正品であることを確認するためのスクラッチ式QRコードの「純正品証明ステッカー」が貼付されています。

スリーブを外すと青紫色の外側と、嵌合部が金色のこれまた美しいパッケージが現れ、上蓋を開けると、「Celest Relentless “精卫”」の美しいフェイスプレートが現れます。フェイスプレートには、保護用の透明なフィルムが貼られています。

内容・付属品

パッケージ内には、上記のものが一式入っていますが、その内容を見ると日常遣いに必要なものが過不足なくバランスよく含まれており、かなり戦略的なパッケージングであることが伺えそうです。

もちそん、Celest ブランドに特有の、開発コンセプトのモチーフとなったキャラクター「Relentless “精卫”」の美しい金属製ブックマークも同梱されています。

特に、付属の解説書兼保証書は、先に挙げたような「精卫(精衛)」のストーリーや開発・チューニングコンセプト、ドライバー構成についてなどが詳細にわたって英語と中国語で書かれており、イマドキのスマホなら画像翻訳で日本語で読むことができます。

また、中国語版と英語版とで文化的背景からか、表現や解説の詳細度を変えていたりもして、製品本体だけでなく、パッケージング含めてかなり入念に作られていることが伺えます。

セミハードケースが QoA と同じタイプに進化

個人的に目についたのは、付属のセミハードケース。Celest の姉妹ブランド QoA と同じ形状・タイプの濃紺色のものになっており、従来のKinera や Celest の円形の小型のものよりも余裕を持って収納しやすく、実用性が大幅に高くなっているのがうれしいところです。

ちなみにジッパーのつまみに書かれている文字「凤鸣天音」は、「Celest」ブランドの中国語名です。

8芯の高品質ケーブルと交換式の3.5mm/4.4mmプラグが付属

また、3.5mm と 4.4mm のプラグは交換可能なタイプになっており、かつての Kinera 製品のような継ぎ足し方式ではなく、ネジ式のスリーブを外し、突起付きの 4pin 端子で交換する方式になっており、通常のプラグと変わらない非常にコンパクトなサイズです。

ケーブルは、外見上は「Celest PhoenixCall “百鸟归巢”」とほぼ同じ8芯ケーブルを採用しているようですが、プラグ交換式になっているところもポイントが高く、満を持してグローバル展開を見据えた上位機種であることを窺わせます。

イヤーピースも充実のラインナップ

イヤーピースは、3種類の異なるタイプが同梱されており、その仕様や寸法の違いから、後述する「あるテクニック」にも使える非常によく考えられた組み合わせになっています。

上の写真左から、次のようなラインナップになっています。

- Celest 221 Vocal Eartips (Black)

- Celest 608 Balanced Eartips (Red) ←まず最初はこれがおすすめ

- Celest Foam Eartips

装着感

Celest Relentless のシェルは若干大きめのサイズ (フェイスプレートの長辺 約25mm × 短辺 約18.2mm) で、耳の小さな方にはやや大きい可能性もありますが、滑らかな曲面形状に加え、先に透過写真で紹介したような qdc に似た耳介の凹みに収まる「返し」があるため、意外に耳に収まりやすいかもしれません。

その形状と大きさも相まって、遮音性はかなり高く、近くで電子レンジが鳴っていても気づきませんでした(笑) また、ケーブルのタッチノイズもほぼ全く気にならない程度です。

試聴前の準備と試聴環境

Burn-in (エージング)

バーンインはいつもと同様、DAPに入れてある、ありとあらゆる音源タイプや波形、周波数帯の曲を含む「試聴用プレイリスト」をランダム再生し続ける方法で、85h 程実施。

試聴用プレイリストオンライン版

- Spotify版: Audio Check Express - playlist by azalush | Spotify

- YouTube版: Audio Check Express - YouTube

試聴環境

今回試聴には、Astell&Kern KANN ALPHA(ES9068AS) および HiBy R5 Saber (CS43198)のほか、iPhone 15 や MacBook Pro 14"(2021) に USB DAC として

- FiiO KA17 (ES9068Q)

- Cayin RU7 (1bit DAC)

- Cayin RU6 (R-2R DAC)

- HiBy FC6 (R-2R DAC)

- Shanling UA3 (AK4493S)

等を接続したり、Audirvana Origin (Mac版) に上記 USB DAC を接続し、NAS上の音楽データの他、YouTube や Spotify 等の各種音源でテストしました。

尚、ドングルDACを使用する際は、USBケーブルとして、電源線/信号線が完全分離&シールドされ、各ドングルDACメーカー付属品より劇的に本来の音質に近づく ddHiFi TC09S のみを使用しています。

Celest Relentless の音質

全体的な印象

イヤーピースはひとまず標準的と思われる付属の赤い「Celest 608 Balanced Eartips」を装着。

一聴して、「おっ、これは♪」と思うような、超ワイドレンジ感と周波数バランスのよさ。しっかりした低域は30Hz付近の超低域(サブベース)まで抜かりなく再生できますが、600Hz 付近までなだらかに下がっていく特性のため、際立ってサブベースが出るというほどではありません。

特に 200Hz〜300Hz 付近を抑えるかどうかは、現代的な音楽では音がクリアになる効果があり、海外の音楽制作関連サイト等でも時々解説を見ますが、トラディショナルなバンド系の音楽では、バスドラムが 90Hz〜100Hz 付近と比較的高い周波数のため、そこを抑えると低音域が痩せて聴こえやすいため、トラディショナルなバンド音楽ファンの要求に応えられないかもしれません。

そのため、先にも挙げた Celest Relentless のチューニングの変遷を見ると、そうしたエンジニアの葛藤が伺えそうにも見えます。

Image credit: Celest 凤鸣天音

また、上に示したメーカー公表の周波数特性グラフで 8kHz 付近にピークがあることから、高音域の賑やかさを予想していましたが、キレと抜けがよく、派手すぎず煌びやかで非常に繊細な表現も楽しめる高域で、他とちょっと一味違うなと思わせる部分があります。

例えば、8.4kHz に特徴的な金属音がある曲「Novika - Movie girl」を聴いてみると、8kHz付近にピークがある高域の周波数特性が似た安価な製品の多くでは「キーン」と鳴り響き過ぎて質感がつぶれてしまうところ、金属の質感や響き感もリアルに感じられる鳴り方で、なるほど高音域の繊細な質感を充分表現できている様子です。

この機種は、特に高音域の繊細な質感表現が際立つ印象がある分、高音域の周波数特性が比較的大きく上下しているのが惜しいところです。

そうした高音域の細かな特性を除くと、全体的にはワイドレンジで聴感上はかなりフラットな特性ですが、今のポータブルオーディオ界隈では「ドンシャリ」や「V-shaped」などと呼ばれそうな特性と言えるかもしれません。

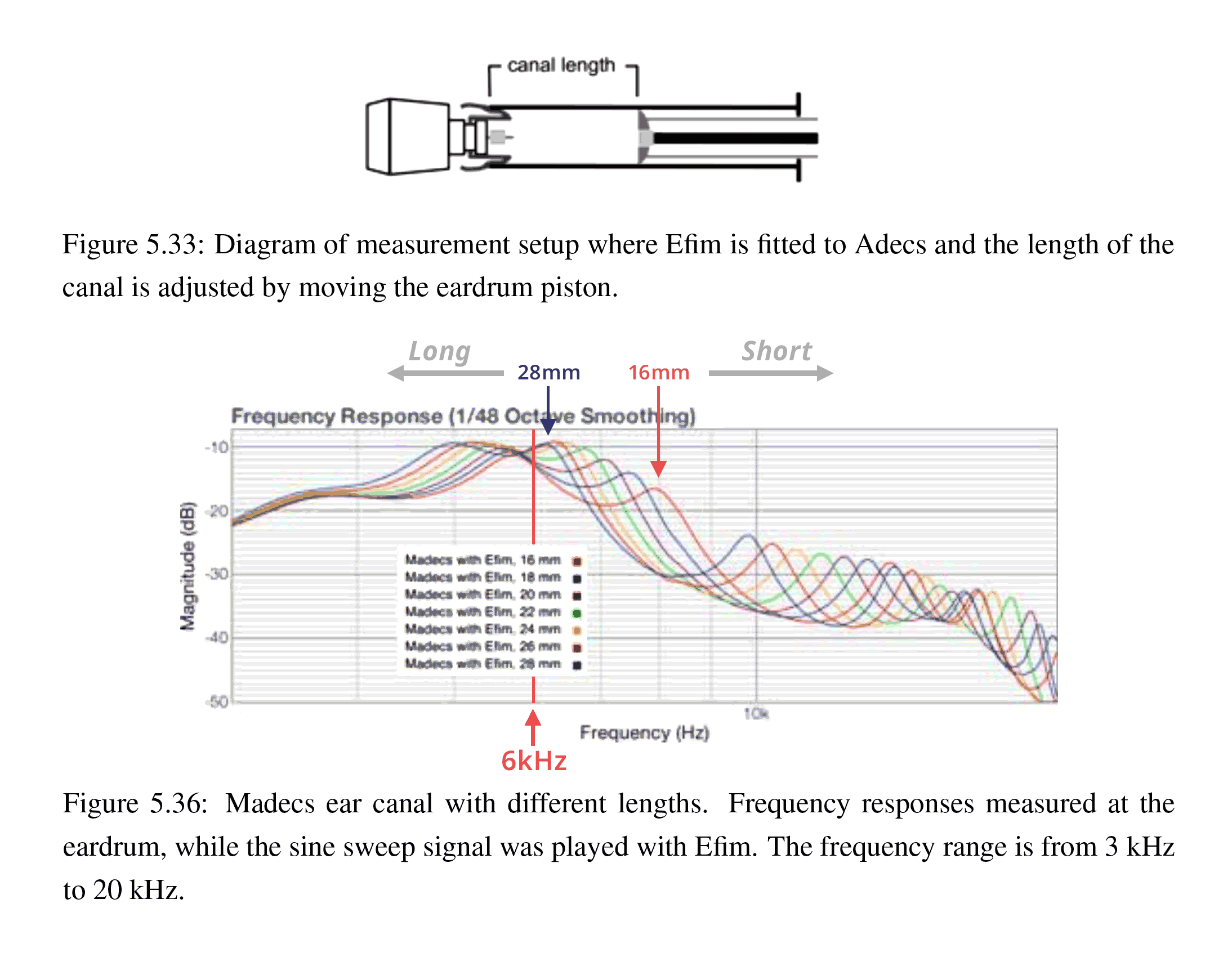

6kHz 付近の「歯擦音の刺さり」は原理的には個人差(外耳道長)によるところが大きい

一点気になったのは、自分の耳では、6kHz 付近のいわゆる「歯擦音の刺さり」を刺さるか刺さらないか程度に若干感じてしまう点です。この現象はイヤホン側の特性だけの問題ではなく、聴く人の耳の入り口 (正確にはドライバーの振動板の位置) から鼓膜までの外耳道の長さによって外耳道内で共鳴する周波数のピークが変わり「刺さる/刺さらない」が変わる、イヤーピースの長さ等で物理的に低減が可能な現象です。

そのため、上の周波数特性グラフ (赤い色の Final のグラフ) では 6kHz 付近は比較的抑えられているように見えますが、これは設計上リファレンスとする標準 (IEC 60318-4) の世界のあらゆる人種の平均的な外耳道長 (概ね25mm) をベースとして計測したもので、IEC 60318-4 標準やメーカーのチューニング担当エンジニアの方と、自分の外耳道長がどう違うか?ということがわかります。

平均的な外耳道長は人種によっても異なるため、メーカーによっては独自に設定しているところもあるようです。

具体的にはどういうことか?詳細については、高音域の評価項目で解説します。

ESS製の最近のDACと相性がよくないかも?

さらに色々聴いていくと、どうも ESS 製の2020年以降にリリースされた DAC を搭載した機器とそれ以外の DAC を搭載した機種とで、高音域の質感が大きく異なり、ESS 製の比較的新しい DAC 搭載機のみ、音が乾きすぎて聴こえることに気づきました。雨のしっとりした曲を聴いても、雨が止んで晴れてしまいますw

もちろん、オーディオ機器の音は DAC だけでなくその後段のアナログアンプ部分によっても変わるはずで、これまで DAC のメーカーによる音のキャラクターの違いはなんとなくは感じてはいましたが、ここまではっきりと「ESS 製 DAC のみ」違いが出る IEM は初めてでした。

ESS 製 DAC のデジタルフィルターを切り替えても、何度再生環境を変えて聴き比べても、ESS 製の ES9068AS/Q を搭載した Astell&Kern KANN ALPHA や FIIO KA17 では必ずこの傾向を感じ、 AKM の AK4493S や Cirrus Logic の CS43198 の他、HIBY や Cayin のディスクリート R-2R DAC 採用機では全く感じず、これは驚きでした。

さらに、同じ ESS 製 DAC でも、ES9218P など一つ前の世代の「MQA レンダラーを搭載しない」時期の DAC搭載機ではそうした傾向はなく、最近の ESS の DAC に特有のキャラクターなのかもしれません。

最近の ESS の DAC/AMP では、同じく MQAレンダラーを搭載し始めた ES9219C/MQ/Q や ES9281AC PRO 搭載機で、自分の耳では超高音域に独特の嫌なクセを感じるため敬遠していますが、DAC/AMP でない DAC でも高音域の特徴的なクセがあるのは、ESS の DAC アーキテクチャーや開発者の世代交代でもあったのでしょうか?

裏を返せは、この Celest Relentless は、そうした DAC ベンダーによる質感表現傾向の違いまで忠実に再現できてしまうほど、高音域の微細な再現性を持っていると言えるかもしれません。DACのアラをも見つけられる性能は非常に優秀な特性である証しとも言えそうです。

空間表現

Celest Relentless の空間表現は比較的広く、遠くまで見渡せる印象です。音像の方向や距離、大きさもわかりやすく、立体感がつかみやすく、日本的な表現で言うと、各音像が頭外定位する印象です。

IEM の中では、かなり空間表現の広い部類の機種ではないでしょうか。個人的に空間表現の広さや、英語圏で「ホログラフィック」とも表現される立体的空間の再現性は重要なポイントで、かなり好印象です。

空間の広がりがわかりやすいので、個人的に空間表現のチェックの定番曲です。日本では音楽の空間の広さを「ホール」などに例えることが多いですが、個人的には、Electronic Music では「無限に広がる空間」を広さの基準にしています。Celest Relentless ではこの曲の無限に広がる空間を感じやすく、頭外定位する各音像の方向や距離、大きさもわかりやすい印象です。

低音域〜サブベース

Celest Relentless は、謳い文句でもあるように、サブベースから低音域が非常にクリアかつ強力で、ビート系の音楽は非常に気持ちよく聴けます。ただ、600Hz 付近まで物理的なSPL(音圧レベル)はなだらかに下がっていく特性で、200Hz〜300Hzが抑えられていないため、中低音域に音の多い曲ではやや圧迫感を感じる場合もあります。

ビートの背景に付随する唸るような超低音(サブベース)もしっかりと感じられ、サブベースが空間表現に重要な役割を果たしていることがわかりやすい曲です。ただ、中低音域があまり抑えられていない関係で、サブベース域が中低音域の存在感に覆われがちな印象を感じました。

中音域

中音域は非常に滑らかで、ボーカルなどが非常にリッチに聴こえます。中低域に厚みがあるためか、低音よりのヴォーカルや楽器ではふくよかさも感じられます。日本の音楽では、ボーカルの収録や音像定位が比較的画一化されている印象がありますが、海外のボーカリストの様々な収録方法やミキシングでの音源を聴いてみたくなります。

女声、男声、中音域の音が多く使われた曲ですが、こういうタイプの曲では、やはり低音域より中低音域がやや多め/厚めに聴こえる傾向があります。

高音域

高音域は、先にも触れたように 8kHz に山があり、一見派手なのかと思いきや、非常にきめ細かさがあるため高音域の細かな音や倍音成分が非常に綺麗に鳴る印象があります。高音域用に4基ものBAドライバーを使用して1基あたりの出力を抑え、歪みを極限まで低減した効果が現れているようにも感じます。

そうした意味でも、高音域は若干賑やかさはあるものの、バイオリンやフルートなどの高音系楽器が倍音豊かに非常に美しくナチュラルで、微妙なニュアンスも豊かに表現される印象で、思わず聴き惚れます。

アコースティックな楽器は一通り聴いてみましたが、金管・木管・弦楽器・打楽器等、どれも倍音が自然で微妙なニュアンスもとらえ、オーケストラなどは先に述べたような優れた空間表現力が発揮され、個々の楽器奏者の位置や距離までわかるほどの素晴らしい出来です。

Eletronic なドリームポップ系の曲ですが、高音の響きが非常に美しい曲で、下支えする低音と女声ボーカル、左右それぞれ異なる高音域のリズムが立体的に心地よく鳴り響きます。

6kHz付近の「歯擦音の刺さり」が起きる場合の対処法(外耳道共鳴の周波数をイヤーピースの軸の高さで変える)

Celest Relentless では、人それぞれ異なる外耳道の長さによって引き起こされる「6kHz付近の歯擦音の刺さり」が、懸念材料になる場合があるかもしれません。その対策法として実際に試して有効だった方法が下記になります。

- 物理的に、イヤホンの振動板と耳の鼓膜の間の距離 (個人ごとに異なる外耳道長) によって共鳴 (外耳道共鳴) する周波数は異なる。

- 6kHz 付近に音圧の山がある IEM で、自身の外耳道共鳴周波数が 6kHz 付近にほぼ重なる場合に、「歯擦音の刺さり」を感じる。

そこで

- 「実効外耳道長」を数mmでも長くしたり短くすることで、外耳道共鳴のピーク周波数が「刺さる周波数」からずらし、「刺さり感」を抑えたりなくしたりする。

という対策がとれます。

この「実効外耳道長」を長くしたり短くしたりする方策として、「イヤーピースの軸の高さの違い」が利用できます。 最近は TWS イヤホン向けの軸が非常に短いイヤーピースも販売されているので、付属品だけでは充分回避できない場合はそうしたサードパーティー製品を利用するのも手でしょう。

Measurement Apparatus and Modelling Techniques of Ear Canal Acoustics | Semantic Scholar

イヤーピースの軸の高さの違いを利用して、実質的な外耳道長を変え、共鳴周波数を刺さらない帯域にシフトさせる

ただ注意点として「6kHz 付近だけでなく、概ね 4kHz 以上の周波数帯全ての特性が高低どちらかにシフトするため、高音域全体の聴こえ方が変わる」という問題があるので、ケースバイケースでの対応になりかと思います。

以前、これと同様の現象が起きた際に実験したことがありますが、その際は次のような結果になりました。

acoustune RS ONE、自分の場合は付属イヤピでボーカルがハスキー気味に聴こえる理由がわかったかも。

— Azalush “森あざらし” (@align_centre) December 18, 2021

あれだ「外耳道長の個人差」による #外耳道共鳴 周波数の違い!

イヤーピースを変えることで狙いの周波数特性に合わせるコツがわかってきた。あと設計上のターゲット耳と自分の耳との差(?)も。 https://t.co/qqv83wmYYK pic.twitter.com/QwxpYuwycy

尚、自分の場合は「6kHz付近の歯擦音の刺さり」をチェックするのに、次の曲をよく使っています。「Explicit 指定」な歌詞で心には刺さらないかもしれませんが(笑、この曲ではドイツのラッパー Patrick Miller のボーカルパートが、刺さる機種ではきれいに耳に刺さりますw

総評

「Celest Relentless “精卫/精衛”」は、総合的な評価として、現代的な超ワイドレンジな音楽と、ロックやクラシカルなどのトラディショナルな音楽や生楽器の両方を楽しみたいという方、特にそのなかでもロック/メタルやバンド系の曲の派手さや、生楽器の繊細な艶かしさを含めて楽しみたいという方にはかなりおすすめの機種と言えそうです。

クラシック/アコースティック系だけでなく、高音域が派手なポップスが好きな方にもよいでしょうし、いろんなジャンルの音楽を聴くけれど、主には日本のトラディショナルなスタイルのバンド系音楽を聴く比率が高く、かつ K-POP や Taylor Swift などの最新の Electronic Pops を含む曲も同様に楽しむ方にはうってつけな機種の気がします。

また、高音域の表現の繊細さが抜きん出ている感があるので、クラシカルや器楽曲が好きな方にも、より生演奏に近い周波数バランスで臨場感たっぷりに聴きやすいかもしれません。

そして注意すべき点として、下記の2点にひっかからないか、あるいはその点を認識した上でおさえておけば、「Relentless “精卫/精衛”」の名の通り力強く豊かで繊細な表現を存分に楽しめるのでは?と思います。

注意点

- 人やイヤーピースによっては「6kHz 付近の歯擦音が刺さりやすい」ため、イヤーピースを「軸の長さ違い」でいろいろ試してみるとよいかもしれない。

- 2020 年以降にリリースされた ESS 製の DAC を採用した比較的新しい DAP や DAC をメインで使いたいと言う方にはあまり向いていないかもしれない。

Celest Relentless の基本性能は非常に高く、上記の点さえクリアできれば長く使える相棒となりそうな機種です。